1798, rund zweihundert Jahre vor der Verabschiedung der Gutenberg-Galaxis durch den Medientheoretiker Marshall McLuhan, beantragte der Direktor der Berliner Sternwarte, Johann E. Bode, bei einem Fachtreffen von Astronomen, ein Sternbild nach Johannes Gutenbergs Erfindung zu benennen. Damit sollte der Buchdrucker in den illustren Kreis antiker Götter und Fabelwesen aufgenommen werden, deren Sternenbilder den Himmel bevölkern und die Nacht erhellen.[1]

Abb. 1: Der Buchdruck samt Setzkasten als Sternenbild in Alexander Jamieson Sternenatlas von 1822

Johannes Gutenberg war und ist – selbst noch im Akt seiner Verabschiedung – eine äußerst populäre Figur gesellschaftlicher Selbstverortung. Kaum eine erfinderische Leistung ist in der Neuzeit über einen so langen Zeitraum mit gleicher Regelmäßigkeit und Begeisterung gefeiert worden wie die Gutenberg zugeschriebene Erfindung der Druckerpresse mit beweglichen Lettern. Davon legen nicht zuletzt die Feiern beredtes Zeugnis ab, die zum Gedenken an Gutenberg und seine Erfindung in Jahrhundertintervallen abgehalten wurden.[2] Das Symbol Gutenberg ist also langfristig kommunikativ anschlussfähig, wird aber – wie zu zeigen sein wird – sehr unterschiedlich besetzt. Es trägt epochale Zäsurbestimmungen ebenso wie technische Fortschrittseuphorie oder reformatorische und nationale Integrationsangebote.

Die symbolische Besetzung Gutenbergs bezieht sich dabei auffallend häufig auf die Idee des Lichts. Immer wieder und in unterschiedlichsten Kontexten tritt Gutenberg als Lichtbringer und -bote in Erscheinung, wobei mit vollen Händen aus den Traditionsbeständen christlicher und aufklärerischer Symbolik geschöpft wird. Schon wenige Beispiele zeigen dies: „Gutenbergs typographische Fackel hat die ganze Erde erleuchtet […].“[3] „Es wurde ein Mann von Gott gesandt, der hieß Johannes. Derselbe kam und zeugt vom Licht.“[4] „Mit Gutenberg […] trat das Verborgene ans Licht […] verschwand die Nacht, brach an der Tag.“[5] Bei dieser Verschränkung der Symbole Licht und Gutenberg ergibt sich eine immense Bandbreite semantischer und funktionaler Besetzungen. Einerseits soll im Folgenden diese Bandbreite genutzt werden, um am Beispiel Gutenbergs die variable Einsatzmöglichkeit von Lichtgestalten und deren Funktionslogik aufzuzeigen, andererseits soll aber auch das Spezifische der Lichtgestalt Gutenberg dargestellt werden. Im Laufe der Jahrhunderte bildete sich nämlich eine bestimmte Sichtweise auf Gutenberg aus, die zunehmende Dominanz gewann: Mit Gutenberg und der ihm zugesprochenen Erfindung wird eine irreversible kulturgeschichtliche Zäsur bezeichnet. Dabei wird zumeist eine klare Trennung behauptet zwischen „der düstren Nacht des Mittelalters“[6] und der Neuzeit, die durch den ‚Lichtboten‘ Gutenberg geradezu initiiert worden sei und durch Gutenbergs Erfindung, wie es in einer Beschreibung aus dem 19. Jahrhundert heißt, „einen unübersteiglichen Damm gegen jeden Rückfall in die vorige Barbarei“[7] erhalten habe. Der Erfinder Gutenberg figuriert somit als Mittler bzw. Medium des neuzeitlichen Lichts, seine Erfindung, das technische Verbreitungsmedium Buchdruck, als Gründungsakt und als herausragendes Signum der Neuzeit. Erfinder und Erfindung werden dabei im Symbol Gutenberg verschmolzen.

Um diese Behauptungen schrittweise nachvollziehbar zu machen, ist der Text folgendermaßen aufgebaut: Nach einleitenden Bemerkungen zum hier zu Grunde gelegten Symbolbegriff folgen Ausführungen zur Funktion und Tradition von Lichtsymbolik und Lichtgestalten. Danach sollen die symbolischen Verschränkungen der Figur Gutenberg und der Idee des Lichts nachgezeichnet werden. Dafür wurden primär literale und visuelle Quellen aus dem 19. Jahrhundert herangezogen, die im Umfeld der Gutenbergjahrhundertfeiern situiert sind. Anhand dieses Quellenkorpus lässt sich exemplarisch die Vielfalt und vor allem die Funktionslogik der symbolischen Inszenierungen Gutenbergs nachzeichnen, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet haben.

I. Zum Begriff des Symbols

In der wissenschaftlichen Diskussion ist sehr umstritten, was als Symbol verstanden werden kann und soll.[8] In diese Debatte wird hier nicht eingestiegen. Stattdessen sollen pragmatisch einige Aspekte des Symbolbegriffs skizziert werden, um eine heuristische Basis zu schaffen, mit der die Verschränkung der Symbole Gutenberg und Licht ausreichend konturiert werden kann.

Symbole sind zunächst einmal ganz einfach Zeichen: Sie repräsentieren etwas, und zwar etwas, das sie selbst nicht sind. „Zeichen affizieren in uns das von ihnen Repräsentierte. Sie sind Erinnerungsmuster für die von ihnen repräsentierten Bilder, Erfahrungen und Empfindungen. Sie ‚appräsentieren‘, schaffen etwas (wieder) herbei, was sie nicht selbst sind.“[9] Da Zeichen aufeinander verweisen und so Zeichensysteme bilden, ermöglichen sie überdies, die Welt sinnvoll zu ordnen und zu deuten. Die Außenwelt wird so zu einer kommunizierbaren Wirklichkeit. Gleichsam wird durch den Austausch von Zeichen gemeinschaftliches Handeln ermöglicht.[10] Zeichen haben also mindestens vier Charakteristika: Sie repräsentieren etwas (verweisen auf Abwesendes); sie appräsentieren etwas (vergegenwärtigen das Abwesende); sie ermöglichen es, die Welt sinnvoll zu ordnen, und sie sind Instrumente intersubjektiver Handlungskoordination.

Symbole sind jedoch ein spezifischer Zeichentypus, dem die genannten Charakteristika in spezifischer Weise zu eigen sind. Durch die Sprachgemeinschaft wird eine symbolische Bezeichnung konventionalisiert, was bedeutet, dass man diese Konvention kennen muss, um ein Symbol verstehen zu können.[11] Trotz dieser konventionellen Verbindung von Symbol und symbolisiertem Gegenstand wird beim Symbol der Aspekt der Vergegenwärtigung hervorgehoben. Die Konventionalität und Mittelbarkeit der Bedeutungszuweisung wird dabei möglichst verdeckt; es wird eine unmittelbare Präsentation des Bezeichneten suggeriert: „Symbolische Repräsentation ist […] ein Spezialfall der Appräsentation: Sie ist die in Wahrnehmung und Darstellung aktiv zu leistende unmittelbare Präsentation vermittelter Erfahrung. Sie zielt auf die direkte Erfahrung des Indirekten, auf die Unmittelbarkeit des Vermittelten.“[12] Um es pointiert zu formulieren: Symbole bedeuten nicht, sondern lassen etwas sichtbar werden. Durch diese Leistung erhalten Symbole eine herausragende Evidenz – sie vermögen ‚unmittelbar‘ zu überzeugen.

Symbole finden sich auf Ebene der Alltagskommunikation, etwa in Form eines Straßenschildes; sie können aber auch auf einen transzendenten Sinnzusammenhang abzielen. Ausschließlich um diesen Zusammenhang soll es hier gehen. Symbole formen, formulieren und aktualisieren einen „Kosmos der Weltbilder und der in sie eingelagerten Traditionen.“[13] Sie sind zuständig für letzte Sinnfragen, für logisch-diskursiv nicht einholbare (oder zumindest nicht eingeholte) Orientierungsprobleme. Symbolische Repräsentation kann also als Reaktion auf und Konturierung von Ambivalenzen und Grenzerfahrungen, ganz allgemein als Reaktion auf und Konturierung von (existenziellen) Problemsituationen verstanden werden. Ihre Funktion besteht darin, transzendente Sinnorientierung bereitzustellen und so intersubjektive Handlungen zu koordinieren. Diese Funktion erfüllt die symbolische Repräsentation nicht mittels logisch-diskursiver Argumentation, sondern durch den Rückgriff auf Elemente aus den weltbildkonstituierenden Traditionsbeständen und deren Aktualisierung und Inszenierung als unmittelbare Vergegenwärtigung von Transzendentem.

II. Lichtsymbolik und Lichtgestalten

Zur Inszenierung unmittelbarer Vergegenwärtigung von Transzendentem scheint Licht besonders gut geeignet zu sein. In einem Symbollexikon heißt es etwa: „Licht, allgegenwärtige Erscheinung, die uns in ihren Wirkungen vertraut, in ihrem Wesen weitgehend unfaßbar ist. Von daher bevorzugtes Symbol für Immaterialität, Geist, Gott […].“[14] Ungeachtet der naturwissenschaftlichen Fragestellung, ob und wie das ‚Wesen‘ des Lichts physikalisch fassbar gemacht werden kann, ist es hinsichtlich seiner ‚flüchtigen‘ Materialität als elektromagnetisches Phänomen für die menschlichen Sinne auf jeden Fall weit weniger gut zu erfassen und zu erkennen als etwa die evidente Materialität eines Stuhles. Zugespitzt formuliert: Die Materialität des Lichtes mutet immateriell an und scheint sich geradezu zur ‚sinnbildhaften‘ Darstellung von Immateriellem bzw. Transzendentem anzubieten. Der jüdisch-christliche Gott wird demgemäß auch im ersten Brief des Johannes als reines, jenseitiges Licht beschrieben: Gott sei Licht und keine Finsternis sei in ihm. Hier wird ein immaterielles und jenseitiges Wesen beschrieben, das nur qua Lichtsymbolik sinnbildlich anschaulich werden kann.

Das Licht zeichnet sich aber nicht nur aus durch seine Symbolisierung des Immateriellen bzw. Jenseitigen, sondern gerade durch seine Fähigkeit, das Immaterielle und das Materielle in sich zu vereinigen. So spielt das Symbol des Lichts in Schöpfungsmythen eine zentrale Rolle – also in Geschichten von handfester Materialisierung: „[…] in nahezu allen Schöpfungsmythen [wird] die Entstehung der Welt(en) mit dem Werden des Lichtes und damit des Sichtbar-Werdens der Erscheinungen in Verbindung gebracht.“[15] Der Schöpfungsmythos der Genesis etwa operiert zentral mit der Lichtsymbolik: Gott scheidet das Licht von der Finsternis und setzt somit eine erste Ordnung „als Figuration des Werdens“ (Kirchmann 2000, 15) ein. Damit ist aber eine zumindest ambivalente Situation geschaffen: Licht ist nämlich dann sowohl Sinnbild des Werdens, des Einsetzens von Zeitlichkeit und somit der Geschiedenheit von Gott als auch Sinnbild des Dauernden, Zeitlosen und Ungeschiedenen, eben Sinnbild Gottes selbst. Die ambivalente Besetzung des Lichts beschreibt eine Problemlage: „Wie ist unter der Annahme der Abspaltung des Hiesigen, Zeitlichen aus dem Reich des Einen, Zeitlosen noch eine Teilhabe am Göttlichen möglich?“[16] – Welchen Zugang hat man noch, mit anderen Worten, zum göttlichen, reinen Licht, wenn doch gerade durch die Lichtwerdung der Zugang zu diesem verwehrt wird? Im mythischen und religiösen Kontext wird dieses Problem mit folgender Figur angegangen: „Da das Ungeschiedene nicht endlich sein kann, ohne selbst zum Geschiedenen zu werden, muß es auch nach dem Anfang aller Zeiten weiterhin bestehen. Das Geschiedene wiederum kann nicht vollständig abgetrennt vom Ungeschiedenen sein, hätte ersteres doch ansonsten aus sich selbst heraus sein vollständiges Gegenteil kreiert […]. Insofern ist auch das Licht Objekt und Medium der Schöpfung zugleich.“[17] In mythischem Denken wird diese Figur in ein zyklisches Weltbild überführt: Lichtwerdung (Einmaliges) und Dauerndes (fortwährende Existenz des Lichts) werden „als grundsätzliche Vereinbarkeit von Zeit und Ewigkeit, Schöpfung und Existenz befriedet […].“[18] Jüdisch-christliches Denken etabliert dagegen ein lineares Zeitmodell, das durch die Problemlösungsstrategie der Eschatologie befriedet wird: „Indem das Leben nach dem Muster der christlichen Heilsbotschaft auf eine versprochene Zukunft hin – nämlich die Wiederkehr des Heilands und damit die Aufhebung der Zeiten schlechthin – ausgerichtet wird, entwickelt sich jene lineare Vorstellung von zeitlichen Abläufen, die als vorgegebene und sinnvolle Bewegung zwischen einem Anfangs- und einem Endpunkt figurieren.“[19] Der Endpunkt der Entwicklung, der Jüngste Tag, wird in der Bibel denn auch folgerichtig als (erneute) Lichtwerdung beschrieben – als Aufhebung des Geschiedenen im göttlich Ungeschiedenen (siehe bspw. Apostelgeschichte 13, 47; 26, 18; 23; Offenbarung 22, 5).

Trotz der eschatologischen Lösung bleibt in der jüdisch-christlichen Tradition das Problembewusstsein bestehen, dass der menschlichen Existenz immer auch die Möglichkeit der Abkehr – sei es willentlich, als Vorgang des Vergessens oder schlicht aus Unkenntnis – vom Zielpunkt, der (vollständigen) Wiederaufnahme in das ungeschiedene göttliche Licht, eingeschrieben bleibt.[20] Das göttliche Licht braucht Botschafter, Mahner und Vermittler. In der christlichen Tradition sind solche Botschafter und Mittler beispielsweise die Engel. Sie überbringen Botschaften aus der göttlichen Sphäre in die weltliche. Dargestellt werden sie zumeist als Gestalten, „deren transparenter lichterfüllter Leib das himmlische Licht reflektiert“.[21] Auch Propheten, wie beispielsweise Johannes der Täufer, zeugen vom Licht.[22] Mittler und Propheten werden mit Aureole, Heiligenschein oder Fackel ausstaffiert, die sie als Träger und Mittler des göttlichen Lichts auszeichnen. Christus wiederum ist die Verkörperung des göttlichen Lichts schlechthin, sein herausragender Offenbarer, der nicht nur vom göttlichen Licht zeugt, sondern das Licht ist und das eschatologische Heilsversprechen erneuert und einlösen wird. Jesus wird hierbei geradezu als (Neu-)Schöpfer der Welt beschrieben.[23]

Die Taten der Mittler, Propheten und Offenbarer können als Eingriffe Gottes in den steten Ablauf der Welt verstanden werden. Sie initiieren außergewöhnliche Ereignisse, durch die der Verlauf der linearen, profanen Zeit aufgehoben wird und das Göttliche in der Welt aufscheint. Der Eingriff Gottes qua Mittler bedeutet eine Zäsur: Die Ankunft Jesu in der Welt wird als (Neu-)Schöpfung und Zäsur beschrieben. Auch die Tätigkeiten der anderen Mittler werden als Neubeginn und Zäsur beschrieben – eben als Lichtwerdung. Sei diese Neuordnung nun individueller Natur (etwa die Botschaft eines Engels, die zur Veränderung der Lebensweise einer Person führt) oder kollektiver (die Auferstehung Jesu), stets wiederholt sich darin dieselbe formale Struktur des ersten Schöpfungsaktes als Lichtwerdung. Es sind kleinere und größere Wiederholungen des Schöpfungsaktes, durch die das reine göttliche Licht aufscheint, eine Neuordnung initiiert wird und die utopische eschatologische Figur Anwendung findet.

Nicht nur in biblischen Texten lässt sich diese Figuration finden. Auch Martin Luther etwa wird immer wieder als Lichtgestalt dargestellt und beschrieben. Als Reformator hat er eine Zäsur und einen Neubeginn gesetzt. Konsequent der christlich-ikonographischen Tradition folgend, wurde seine Tat als (erneute) Lichtwerdung beschrieben.[24] Auch außerhalb des religiösen Kontextes und bis hinein in die Neuzeit kommt die benannte Lichtkonzeption zur Anwendung: „Weit über den engeren Geltungsbereich des Religiösen hinausgehend, wird in der Neuzeit unter diesen Vorzeichen dem außergewöhnlichen Ereignis, der historischen Zäsur, dem individuellen oder kollektiven Neubeginn weiterhin die Befähigung zugesprochen (…), den profanen Ablauf der linearen Zeit aufzuheben. Immer dort und dann, wenn und wo ein Neubeginn, eine Neuschöpfung, der Eintritt in ein neues Zeitalter gegeben ist bzw. postuliert wird, ist die mythische Besetzung des primordialen Lichtes sofort bei der Hand. […] Auch nach allen Säkularisierungen bleibt das Moment des Anfangs nur als Lichtwerdung denkbar […].“[25]

Gerade die säkularisierte Aufklärung übernimmt die christliche Lichtsymbolik, freilich unter Vorgaben ihrer eigenen Wertmaßstäbe. Schon in der Bezeichnung Aufklärung kommt die Symbolik des Lichtes zum Tragen. Es ist eine metaphorische Übertragung aus dem Metereologischen: das Wetter klart auf. Noch deutlicher wird die Verbindung zum Licht im englischen enlightenment, im französischen lumières oder im italienischen illuminismo. ((Hof 1983, S. 111f.)) Das 18. Jahrhundert beschreibt sich selbst als neues Zeitalter, als Zeitalter der Aufklärung; Johann Gottfried Herder etwa preist sein Jahrhundert als das „lichteste Jahrhundert“. ((Herder, zitiert nach Hof 1983, S. 117.)).Als ‚Licht der Aufklärung‘ steht das Licht nun für die Ratio und für die Neuorganisation der Welt nach Maßgabe eben dieser Ratio. In der christlichen Tradition galt das lumen supranaturalis Gottes als ausschließliches Erkenntnismedium – das Licht Gottes erleuchtet den Menschen und lässt ihn erkennen. ((Historisches Wörterbuch 1980, S. 282f.)) In der Aufklärung wird die Vernunft zum dominanten Erkenntnismedium erkoren und explizit in Gegensatz zum göttlichen Licht gesetzt, was in der Beschreibung der Vernunft als lumen naturalis offensichtlich wird. ((Historisches Wörterbuch 1980, S. 286.)) ‚Natürliches‚ vernünftiges‘ Licht soll ins ‚widernatürliche, unvernünftige‘ Dunkel des Aberglaubens und der Unkenntnis gebracht werden. Trotz der erkenntnistheoretischen Umbesetzung der Gewissheitsinstanz, von Gott zur Ratio, steht dieser Plan von der Abschaffung der Dunkelheit fest in der Tradition christlicher Schöpfungs- und Lichtsymbolik: Eine geistige, politische und kulturelle Neuorganisation wird als Lichtwerdung postuliert (die Durchsetzung der Ratio), unter der Annahme eines teleologischen, utopischen Verlaufs der Welt, der durch die Ratio garantiert ist (was als ‚säkularisierte Heilsgeschichte‘ verstanden werden kann).

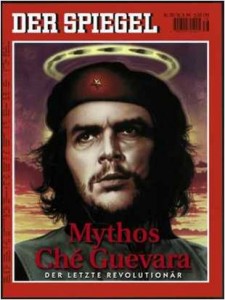

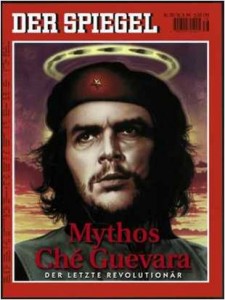

Abb. 2: Der Revolutionär als Lichtgestalt

Seit der Reformation – oder doch spätestens seit der Französischen Revolution und der Aufklärung – partizipiert nahezu jede Revolutionsrhetorik an der christlichen Lichtfiguration. Sei es in der Bezugnahme auf das revolutionäre Ereignis selbst, das als Aussetzung der alten Ordnung und Zeit beschrieben wird, sei es in Hinblick auf die Revolutionäre, die als Initiatoren der Revolution gelten und als Lichtgestalten inszeniert und mit der Verheißung eines revolutionären Endpunktes, etwa der Aufhebung aller Klassenunterschiede, verbunden werden (siehe Abb. 2). Auch ganz anders gelagerte politische, nationale Bestrebungen werden formal mit dem christlichen Lichtkonzept besetzt. Adolf Hitler zum Beispiel wird häufig als Lichtgestalt, die das ›Volk heim ins Reich holt‹, von Albert Speer in Szene gesetzt (siehe Abb. 3). Hitler steht hierbei für eine Zäsur, eine Absetzungsbewegung gegenüber dem Vorangegangenen, der profanen Zeit, für eine Neuschöpfung und das Versprechen einer utopischen, heilsgeschichtlichen Rückkehr in die ‚völkische Heimat‘. Pointierter formuliert: Es geht um das Aussetzen der profanen Zeit im ‚Tausendjährigen Reich‘. ((Reichel 1991.))

Abb. 3: Die ‚aufsteigende Lichtlinie zu Hitler‘ in einer Lichtdominszenierung Albert Speers

Bis hinein in die Populärkultur hat sich die formale Struktur christlicher Lichtkonzeption fortgesetzt. Wenn etwa Franz Beckenbauer als Lichtgestalt des Fußballs bezeichnet wird, dann geschieht dies streng nach der Logik christlicher Lichtfiguration: Beckenbauer ist der Fußballer, der die „Libero-Position revolutionierte“ (WM-Rekordspieler 2006) und damit einen Bereich eröffnet haben soll jenseits des alltäglichen Fußballspiels. Mit einer eleganten Ballannahme Beckenbauers wird der profane, monotone Verlauf des Fußballspiels unterbrochen von einem außergewöhnlichen Ereignis – ein kurzes Aussetzen der profanen Zeit. Gleichsam ist mit Beckenbauer ein utopischer Zielpunkt formuliert – der ‚ideale‘ Fußball, der durch und bei ihm aufschien, ist die Verheißung, wie das Fußballspiel einst (idealerweise) aussehen könnte, ein ‚säkularisiertes Heilsversprechen‘, wenn man so will. Folgerichtig ist Beckenbauer denn auch Trainer geworden, hat als solcher 1990 die deutsche Nationalmannschaft zur Fußballweltmeisterschaft geführt und wird seither als „Lichtgestalt“ (WM-Rekordspieler 2006) bezeichnet.Inzwischen ist er auch als erfolgreicher Kommentator und Sportfunktionär tätig. Er ist Mittler, Bote und Mahner des reinen (Fußball-)Lichts.

Abb. 4: Beckenbauer kurz nach dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1990 im Flutlicht des Stadion Olimpico in Rom

III. Gutenberg als Medium des Lichts

Auch Johannes Gutenberg lässt sich in die Reihe der Lichtgestalten stellen; auch er ist Mittler, Bote und Mahner des Lichts. Die Bandbreite seiner Mittlerfunktionen ist so facettenreich, dass es sich lohnt, näher darauf einzugehen. Schon im späten 15. Jahrhundert – kurz nach seiner Einführung – wurde der Buchdruck kontrovers diskutiert. ((Giesecke 1998, S. 124ff.)) 1540 war er bereits so populär, dass möglicherweise im reformatorischen Kontext die erste Jahrhundertfeier zum Gedenken an den Buchdruck abgehalten wurde. ((Estermann 1999, S. 21ff.)) Über die historische Gestalt Gutenberg war und ist jedoch wenig bekannt, selbst die näheren Umstände der Erfindung sind weitgehend unklar. Nicht zuletzt dadurch ist die symbolische Besetzung Gutenbergs und seiner Erfindung offen für sehr unterschiedliche Projektionen. ((Estermann 1999, S. 233f.; Füssel 1999, S. 39ff.)) Doch trotz aller Variabilität bleibt die Lichtsymbolik über Jahrhunderte eine Konstante beim Gedenken an Gutenberg respektive an den Buchdruck. Vier zentrale Stränge sollen hier näher beschrieben werden: Gutenberg 1. als erleuchteter Genius, Erfinder und tragischer Held, 2. als nationale Lichtgestalt, 3. als Reformator und Medium des göttlichen Lichts und 4. als Aufklärer und Medium des neuzeitlichen Lichts.

1. Gutenberg als erleuchteter Genius, Erfinder und tragischer Held

Spätestens seit dem 18. Jahrhundert löst sich die Erfinderfigur Gutenberg vollständig aus dem bis dahin vorherrschenden Triumvirat Johann Fust – Peter Schöffer – Johannes Gutenberg, das traditionellerweise für die Erfindung des Buchdrucks stand ((siehe Estermann 1999, S. 112ff.)) Dazu trug die aufkommende Quellenkritik des 18. Jahrhunderts bei. Der Göttinger Professor für Historie, Johann David Köhler, publizierte zur Gutenbergfeier 1740 eine Abhandlung über die Geschichte des Buchdrucks mit dem bezeichnenden Titel: Hochverdiente und aus bewährten Urkunden wohlbeglaubte Ehren-Rettung Johann Gutenbergs. ((Estermann 1999, 110f.)) Dazu hatte er bis dato ungedruckte Quellen und Urkunden herangezogen, darunter erstmals das Helmasperger Notariatsinstrument, in dem sich ein Rechtsstreit zwischen Fust und Gutenberg niedergeschlagen hat. Fust hatte Gutenberg angezeigt, weil dieser mehrere Darlehen, die ihm Fust gewährt hatte, nicht zurückzahlen konnte. Das Gericht verurteilte Gutenberg zur Herausgabe der Druckerwerkzeuge für die 42-zeilige Bibel an Fust. Köhler unterstellte in seiner Interpretation Fust Gewinnsucht und sogar Betrugsabsichten ((Estermann 1999, S. 112f.)) Fust wird also als Negativfigur gegen den betrogenen Erfinder Gutenberg in Position gebracht. Die Geschichte des Buchdrucks wird zur Betrugsgeschichte und zum Kriminalstück. ((Keckeis 2005.))

„Fust wird mit dem Verdikt der Geldgier behaftet, damit nicht genug, es geht auch um den Diebstahl der Erfindung, des ‚ingeniums‘. Die Ausdifferenzierung von Gutenberg und Fust erfolgt durch ein Begriffsfeld, das für die Ästhetik des 18. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung wurde, dem Genie und seine Nachahmer.“ ((Keckeis 2005, S. 136.)) Die Geniekonzeptionen des 18. Jahrhunderts sprachen dem Einzelnen, dem Außergewöhnlichen einen Zugang zu Wahrnehmungen und Erkenntnissen zu, der den Normalsterblichen verschlossen bleibt. ((Gethmann-Siefert 1995, S. 127ff.)) Dieser Zugang wird im Sinne der christlichen Lichttradition als Aufscheinen des göttlichen Lichtes interpretierbar, das den Einzelnen erleuchtet; dieser kann das Licht analog zur göttlichen Schöpfung ins (künstlerische, intellektuelle oder – im Falle Gutenbergs – technische) Werk setzen. Gutenberg wird noch im 19. Jahrhundert häufig als Genie in der Tradition dieser Lichtsymbolik gepriesen: „Aber dem deutschen Gutenberg blitzte der Silberblick des schöpferischen Genius in die unermüdlich forschende Seele, die todten Typen wurden lebendig.“ ((Gedenkbuch Braunschweig 1840, S. 29.))

Durch die Kontrastierung mit einer ‚dunklen’ Gestalt kann das Genie Gutenberg noch heller scheinen. Fust bietet sich dazu als idealer Gegenpart an, was vor allem auch in dramatischen Werken vielfach Verwendung fand. ((Keckeis 2005.)) Die sprachliche Nähe des Namens Fust zur mythischen Figur Faust wurde dabei ebenso ausgenützt wie die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks ‚schwarze Kunst’ (einerseits als schwarze Magie, Teufelskunst, andererseits als Beschreibung des Buchdrucks in der Ableitung von der Farbe der Druckerschwärze). „In der Überlagerung der Erfindung des Buchdrucks durch den Faust-Mythos und dessen schwarze Magie geht Georg Heinrich Mahncke in seinem 1809 erschienenen Johannes von Guttenberg, Erfinder der Buchdruckkunst, und Doctor Johann Faust oder Die Zeichen der Zeit noch weiter [als andere Dramen; S.G.], indem der Erfinder Gutenberg von seinem negativ besetzten Gegenspieler Faust durch einen Pakt (!) ins Garn gelockt wird, um ihn später seiner Erfindung und Ehre zu berauben, was allerdings letztlich misslingt.“ ((Keckeis 2005, S. 137.))

Zur Denkmalseinweihung 1837 in Mainz wurde das Oratorium Gutenberg mit 400 Sängern der Mainzer Liedertafel aufgeführt. Faust (Fust) erscheint auch hier wieder als Gegenspieler Gutenbergs ((Estermann 1999, S. 131f.)) Fust will die Druckerpresse gegen politisch Feinde einsetzen (Flugschriften) und die Funktionsweise des Drucks geheim halten. Gutenberg dagegen will die Presse zu frommen Zwecken (Druck der Bibel) verwenden und die Erfindung in die Welt tragen. Zu Beginn des Stückes wird Gutenberg verdächtigt, schwarze Magie auszuüben. Am Ende wird er von diesem Vorwurf freigesprochen; Faust erlangt nach ausgiebiger Läuterung Vergebung, und die Presse kann nun ihren frommen Zweck erfüllen. Gutenberg steht hier als Garant für die sakralen und wohltätigen Ziele, und seine schwarze Kunst ist keine schwarze Magie, sondern vielmehr weiße – „diese Kunst ist reine Gotteskraft“, ((zitiert nach Estermann 1999, S. 132.)) heißt es im abschließenden Gesang.

Auch ein Holzschnitt, verfertigt nach einer Zeichnung von Adolf Menzel, zeigt das Gegensatzpaar Fust – Gutenberg im Jahre 1440, dem Jahr der angenommenen Erfindung (Abb. 2). Gutenberg präsentiert Fust eine soeben gedruckte Seite. Von rechts fällt Licht auf Gutenberg, durch eine Öffnung, hinter der ein Kirchturm auszumachen ist. Fust, in dunkle Kleider gehüllt, steht links von Gutenberg, reibt sich die Hände und blickt in die Ferne. Während Gutenberg von dem kirchlich-göttlichen Licht erfasst wird und als begeisterter Erfinder auftritt, denkt Fust womöglich bereits an die ökonomische Verwertbarkeit. Gutenberg wird hier ganz konkret als Lichtgestalt gezeichnet und gegen die dunkle Gestalt Fusts herausgehoben.

Abb. 5: Licht und Schatten der Erfindung

Die Aktivitäten Fusts und Schöffers hätten Gutenberg nicht nur ruiniert, sondern ihn auch um den Ruhm des Erfinders gebracht. Gutenberg wird dabei als tragischer Held und vergessenes Genie inszeniert, das den ihm zustehenden Ruhm zu Lebzeiten nicht erhielt. Genauso wird er bei der Einweihung des Gutenbergdenkmals in Mainz 1837 verstanden. Mit der Aufstellung des ersten Gutenberg-Denkmals sei „eine große Schuld getilgt“, ((Gedenkbuch Mainz 1837, S. 1.)) wie es in einer der Gedenkschriften heißt. Der tragische Held wird hier als zu Unrecht vergessenes Genie inszeniert und als einzigartige Lichtgestalt gefeiert.

2. Gutenberg als nationale Lichtgestalt

Schon im 16. Jahrhundert etablierte sich die Beschreibung des Buchdruckes als Gottesgeschenk. Ebenso früh entbrannte eine heftige Kontroverse darum, welcher Nation nun die Ehre zukomme, den Buchdruck erfunden bzw. zuerst von Gott empfangen zu haben. ((Giesecke 1998, 199ff.)) Vor allem die deutsche Nation hatte großes Interesse daran, die Erfindung für sich reklamieren zu können, weil sie sich damit als Kulturnation gegenüber Italien und Frankreich zu etablieren gedachte ((Giesecke 1998, S. 192ff.)) An einem Kupferstich aus dem Jahre 1740 lässt sich die nationale Bestrebung gut nachvollziehen (Abb. 6).

Abb. 6: Der Wettstreit der Nationen

Am Himmel thront eine von Licht umgebene Personifikation der Typographie; rechts daneben Merkur, der Götterbote, und links Minerva, Göttin der Weisheit. Das von oben herabfallende göttliche Licht trifft auf der Erde als erstes auf die links sitzende Germania, die Schilde mit Porträts von Gutenberg und Fust hält. Etwas tiefer sitzen die Personifikationen der anderen Nationen. Die Frage nach dem Herkunftsland des Buchdrucks scheint hier klar entschieden, und Gutenberg und Fust, als die zuerst vom göttlichen Licht Erfassten, sind die zentralen Erfinderfiguren.

Spätestens seit dem 19. Jahrhundert wird Gutenberg nahezu ausschließlich als alleiniger Erfinder des Buchdrucks gefeiert. Zur 400jährigen Säkularfeier des Buchdrucks wird er in vielen Städten als herausragende deutsch-nationale Lichtgestalt herausgestellt. Auf einem Widmungsblatt für den Deutschen Buchdrucker-Verband etwa ist Gutenberg mit einer Fackel in der erhobenen rechten Hand abgebildet (Abb. 7). Darunter sind vertikal die Buchdruckvertreter in der jeweils zeitgenössischen Tracht und einem Banner mit den Jahreszahlen 1540, 1640, 1740 und 1840 zu erkennen. Gutenberg wird hier klar als Lichtbringer gezeichnet, der mit seiner Erfindung eine Nationalentwicklung in Gang gesetzt hat, die im Laufe der Jahrhunderte die Gestalt einer bürgerlichen Kulturnation annimmt. Hier ist Gutenberg Begründer und Schöpfer eines (bürgerlichen) Nationenideals.

Abb. 7: Gutenberg als (nationaler) Schöpfer

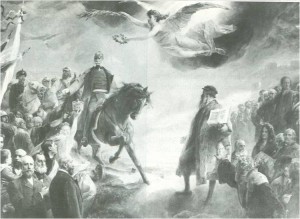

In einem Ölgemälde aus demselben Jahrhundert erhält Gutenberg die Rolle eines nationalen Kulturstifters, der die Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart ermöglicht (Abb. 8). Von rechts her reitet Kaiser Wilhelm I. auf Gutenberg zu. Die Bildunterschrift bezeichnet Wilhelm I. als „Wiederhersteller Deutscher Einheit und Macht“. ((zitiert nach Estermann 1999, S. 295.)) Gutenberg begrüßt ihn „und führt ihm aus Walhalla kommende Männer aus Deutschlands Vergangenheit vor […]“ ((Estermann 1999, S. 295.)) – darunter Goethe, Schiller, Leibniz. Gutenbergs Erfindung wird hier also verstanden als Bedingung dafür, dass die deutsche Nation als Kulturnation eine Kontinuität ausbilden konnte. Wilhelm I. und Gutenberg sind Repräsentanten der Verbindung von Politik und Kultur, von Gegenwart und Vergangenheit, die zu einer Wiedergeburt der deutschen Nation führen. Es geht also auch hier um eine (Neu-)Schöpfung, und natürlich ist dabei das Licht nicht fern. Zentral im Bild strahlt das Licht vom Horizont her direkt auf Gutenberg, der dem Leuchten zugewandt ist. Kaiser und Gutenberg begegnen sich im hellen Lichtschein – die Wiedervereinigung wird als Lichtspektakel in Szene gesetzt.

Abb. 8: Die Wiedergeburt der Kulturnation als Lichtspektakel

3. Gutenberg als Reformator und Medium des göttlichen Lichts

Der Buchdruck wird, wie bereits angeführt, von Anfang an im reformatorischen Kontext als Gottesgeschenk begriffen. Noch in zahlreichen Säkularfeiern des 19. Jahrhunderts wird der Buchdruck mit dem Topos des Gottesgeschenkes in Verbindung gebracht und als erneute Lichtwerdung verstanden ((Estermann 1999, S. 126.)) Gott sendet nach diesem Verständnis den Buchdruck, damit das Wort Gottes allen zugänglich wird; der Buchdruck ist somit Werkzeug der „Wiedergeburt“ ((Hausrath 1840, S. 6.)) der christlichen Gemeinschaft. Die Idee, dass der Buchdruck das Wort Gottes allen zugänglich machen soll und dass darüber hinaus das Wort Gottes als alleinige Autorität gelten soll, wird vor allem im reformatorischen Kontext unter der theologischen Maxime sola scriptura relevant. ((Estermann 1999, S. 38.)) Luther selbst, der diese Maxime vehement vertrat, beschrieb den Buchdruck wie folgt: „Der Buchdruck ist das letzte und zugleich größte Geschenk [Gottes; S.G.]. Durch den Buchdruck nämlich sollte nach Gottes Willen der ganzen Erde die Sache der wahren Religion im Vergehen der Welt bekannt und in alle Sprachen ausgegossen werden. Es ist gewiß die letzte, unauslöschliche Flamme der Welt.“ ((Luther zitiert nach Giesecke 1998, S. 162.)) Diese Auffassung wurde in der Folge im reformatorischen Kontext ein fester Bestandteil protestantisch geprägter Säkularfeiern. Die Implikationen sind weitreichend: Wenn der Buchdruck die ‚letzte, unauslöschliche Flamme’ ist, dann ist mit dem Buchdruck ein Zustand erreicht, in dem keine weiteren Geschenke nötig sind, um Gottes Willen weiterzutragen. Das göttliche Wort ist durch die unendliche Reproduzierbarkeit gesichert, und in den Worten ist alle göttliche Weisheit aufzufinden, so dass Gott nicht mehr selbst eingreifen muss. Michael Giesecke beschreibt dies in seiner Untersuchung der Etablierung des Buchdrucks pointiert mit den Worten: „Gott hat den Menschen als letztes Geschenk eine typographische Datenverarbeitungsanlage vermacht und sie zugleich mit einer göttlichen Weisheit gespeichert. Alle notwendigen Informationen und Lehren können aus dieser Maschine abgerufen werden.“ ((Giesecke 1998, S. 163.)) Demgemäß ist es nur folgerichtig, den Buchdruck als zäsurales, außergewöhnliches Ereignis und erneute Schöpfung bzw. Lichtwerdung zu beschreiben und zu feiern.

In den Säkularfeiern wird der Buchdruck immer stärker auf Gutenberg als dessen Erfinder bezogen: „Da sprach Gott abermals: ‚Es werde Licht!‘ Und Gott machte ihn [Gutenberg; S.G.] zu seinem Werkzeug.“ ((Gedenkbuch Elberfeld 1840, S. 38.)) Gott schöpft hier also die Welt noch einmal, und Gutenberg ist derjenige, der dabei als Mittler dieser zweiten Schöpfung fungiert, indem er den Buchdruck erfindet. Die Namensgleichheit von Johannes Gutenberg und Johannes dem Täufer wurde bei der Beschreibung des Mittlers und Erfinders weidlich ausgeschöpft: „Johannes Gutenberg war ein Mann von Gott gesandt. [… ] Wie einst die Erscheinung des Täufers Johannes die Nacht aufzuhellen begann […] so ist auch der Anfang des Bücherdrucks die Morgenröthe gewesen, die der allseitigen Erleuchtung und geistigen Kräftigung der ganzen Menschen vorausging.“ ((Elberfeld 1840, S. 38.)) Erfinder und Erfindung werden dabei im Symbol Gutenberg verschmolzen und stehen für eine erneute Lichtwerdung und Schöpfung Gottes: „In dieser Sichtweise erscheint Gutenberg als ein Medium, in dem und durch das sich der göttliche Wille ausdrückt.“ ((Giesecke 1998, S. 159.))

4. Gutenberg als Aufklärer und Medium des neuzeitlichen Lichts

Seit dem 18. Jahrhundert figuriert Gutenberg im Kontext öffentlicher Veranstaltungen häufig als Aufklärer. Dabei wird zumeist der Topos des Gottesgeschenks mit Aufklärungsideen verknüpft; ((Estermann 1999, S. 81.)) so etwa nachzulesen in einem Gedenkbuch der Jahrhundertfeier 1840 in Braunschweig. Buchdruck und Gutenberg werden hier als von Gott gesandt beschrieben. Daneben werden Gutenberg und der Buchdruck verstanden als Initiatoren und Garanten des Sieges der „Aufklärung und des Lichtes über den Irrwahn und die Finsterniß“ ((Gedenkbuch Braunschweig 1840, S. 22.)) Mit der Erfindung des Buchdrucks „trat an die Stelle des im Ganzen dunklen Gefühlslebens, in dem diese [die Menschheit; S.G.] mehrere Jahrhunderte lang traumähnlich befangen lag, das erwachende Selbstbewußtsein, der zum Denken und klaren Erkennen reifende Verstand […].“ ((Gedenkbuch Braunschweig 1840, S. 7f.)) Durch den Buchdruck sind nun Ideen und Erkenntnisse jedem zugänglich – nicht nur können (prinzipiell) alle Menschen am Wissen teilhaben, sondern auch die „historische Simultanität allen möglichen Wissens“ ((Scholz 2004, S. 22.)) gilt als durch den Buchdruck gewährleistet. Die Menschheit, so die Implikation, wird durch diese Möglichkeit quasi automatisch zu (Selbst-)Bewusstsein und Verstand geführt. Durch den Buchdruck ist ein Prozess in Gang gesetzt worden – „Aufgang eines neuen großen Tages für die Menschheit“ ((Gedenkbuch 1840b, S. 7.)) –, der den aufklärerischen Zielen unaufhaltsam entgegenstrebt. Der Buchdruck distribuiert also nach solch einem Verständnis das ‚Licht’ der Aufklärungsideen und ist gleichzeitig die Bedingung dafür, dass es überhaupt zu einer flächendeckenden Aufklärung kommen kann. Hierbei wird der Buchdruck ähnlich verstanden wie im Kontext der Reformation: als Distributionsapparat und Möglichkeitsbedingung einer gesellschaftlichen Veränderung.

Mit dem technischen Verbreitungsmedium des aufklärerischen Lichtes korrespondiert die Erfinderfigur: Gutenberg habe mittels seiner Erfindung die „Fackel der Aufklärung“ ((Wagner 1837, S. 12.)) zuallererst entzündet – der Erfinder wird zum Ausgangspunkt der Aufklärung. In den Texten zu den Gedenkfeiern wird immer wieder darüber räsoniert, welchen Stellenwert der Erfinder einer Technik gegenüber Dichtern, Weltweisen, Künstlern oder Wissenschaftlern überhaupt haben kann und ob es gerechtfertigt sei, Gutenberg als einen solchen Ausgangspunkt der Aufklärung zu platzieren. ((Gedenkbuch Mainz 1937, S. 35.)) Die zentrale Frage, die sich dahinter verbirgt, lautet in heutiger Terminologie: Ist es gerechtfertigt, die Hardware höher einzuschätzen als die Software? Eine Antwort, die im Kontext der Mainzer Denkmalsfeier 1837 gegeben wird: „Sein [Gutenbergs; S.G.] Werk ist anderer Natur [als das der Dichter, Politiker und Wissenschaftler; S.G.], dem Anscheine nach minder glänzend, doch in Wahrheit gleich inhaltsschwer, ja von ausgedehnterer Wirkung, durch Raum und Zeit von unendlichen Folgen.“ ((Gedenkbuch 1837, S. 13.)) Gutenbergs Erfindung hat also dieser Auffassung zufolge eine größere Wirkung als andere Werke, seien sie nun künstlerischer, politischer oder wissenschaftlicher Art – die Erfindung hat ‚unendliche Folgen’. Damit wird der Buchdruck als kulturhistorische Zäsur verstanden und als Moment einer irreversiblen und unendlichen Dynamisierung: „Die Erfindung Gutenbergs hat einen unübersteiglichen Damm gegen den Rückfall in die vorige Barbarei aufgeworfen. Keiner menschlichen Kraft wird es noch gelingen, die hohe Stufe der Civilisation, auf die Gott die Menschheit durch diese Erfindung geführt hat, zu zerstören.“ ((Gedenkbuch Mainz 1937, S. 26.)) Und: „Die Entwicklung der Kräfte des Menschen hat seit der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr stillgestanden und wer von der Zukunft noch einen Stillstand erhofft, wird sich irren.“ ((Gedenkbuch Mainz 1937, S. 24.))

Gutenbergs Erfindung wird auch gegenüber anderen Erfindungen hervorgehoben. Weder Eisenbahn noch Fotografie etwa seien mit dem Buchdruck zu vergleichen, und zwar, weil diese Erfindungen erst auf Grund der durch den Buchdruck initiierten Dynamik aufkommen konnten. ((Gedenkbuch Elberfeld 1840, S. 40f.)) Demgemäß heißt es denn auch über Gutenberg: „Er ward der Begründer einer neuen und dauernden Civilisation und der Schöpfer eines Lichts, das nie verlöschen wird […].“ ((Wagner 1837, S. 47.))

Michael Giesecke interpretiert Zeugnisse, die im 15. und 16. Jahrhundert den Buchdruck beschreiben, als Indikatoren eines gewandelten erkenntnistheoretischen Selbstverständnisses: „Nicht mehr nur Gott und die menschliche Vernunft gelten als Erkenntnisorgane, ‚lumen supranaturalis’ bzw. ‚lumen naturalis’ als Erkenntnismedien, sondern auch die Druckerei wird zu einem Erkenntnisorgan, welches mit einem eigenen Licht, man könnte sagen, einem ‚lumen artificalis’, der Finsternis Schätze der Erkenntnis entreißt. Es findet also gleichsam eine Technisierung der Erkenntnis, der ‚Illumination’ oder der ‚Aufklärung’ statt.“ ((Giesecke 1998, S. 150.))

Für diverse Selbstbeschreibungen des 19. Jahrhunderts kann man noch einen Schritt weiter gehen: Mit Gutenberg wird eine kulturgeschichtliche Zäsur gesetzt, eine technische moderne Kultur eingeläutet, die nicht nur eine neue Erkenntnisweise neben anderen bereitstellt, sondern einen kulturellen Prozess initiiert, der irreversibel ist und eine genuin neuzeitliche Dynamik in Gang setzt. Als Medium des neuzeitlichen Lichts verbreitet der Buchdruck nicht nur das Wort Gottes oder Ideen der Aufklärung, sondern als technisches Medium revolutioniert er die Wissens- und Gesellschaftsordnung insgesamt. Der Buchdruck wird zunehmend als Ausgangspunkt und Symbol einer technisch fundierten Neuzeit interpretiert. Mit Giesecke gesprochen: Das Licht der Neuzeit ist das lumen artificalis. Gleichsam wird der Erfinder Gutenberg zum Schöpfer und Medium, der dieses neuzeitliche ‚künstliche’ Licht in die Welt gebracht hat.

Gutenberg figuriert demnach, in unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen funktionalen Zusammenhängen als Lichtgestalt. Als prototypische Lichtgestalt kann Gutenberg gelten, weil er vor allem in den semantischen Feldern Genie, Politik und Reformation ganz ähnlich eingesetzt wurde wie etwa die ‚Lichtgestalten‘ Schiller oder Luther. ((Burkhardt 1988, S. 223f., Noltenius 1988.)) Das Spezifische an der ‚Lichtgestalt’ Gutenberg dürfte dagegen wohl die Bezugnahme auf eine technisch fundierte Neuzeit sein.

Über alle unterschiedlichen Besetzungen und Bezugnahmen hinweg folgt die Verbindung von Gutenberg mit der Lichtsymbolik formal der christlichen Schöpfungstradition. Mit Gutenberg wird eine Lichtwerdung verbunden, die eine Zäsur beschreibt, eine Neuordnung der Welt im Geiste der Nation, Gottes, der Vernunft oder der Technik. Diese Zäsur wird immer auch mit einer Utopie verbunden, sei es die Festigung des Heilsversprechens, die Vereinigung einer Nation, die vollständige Aufklärung des Menschen oder zumindest der unendliche Fortschritt.

Diese Darstellungen und Inszenierungen erhalten also die für Symbole spezifischen Funktionen: Die jeweiligen Inszenierungen Gutenbergs reagieren auf zeitspezifische Probleme – etwa: nationale Identität, Zugang zu Gott, säkularisierte und beschleunigte Welt. Sinnorientierung wird z.B. mit der Utopie einer nationalen Gemeinschaft oder einer aufgeklärten Weltgemeinschaft bereit gestellt. Die Unmittelbarkeit der symbolischen Repräsentation ergibt sich dabei primär durch die Verbindung mit dem Licht: In den zitierten Texten wird der Stellenwert Gutenbergs nicht allein argumentativ untermauert; durch die Verbindung von Licht und Gutenberg wird eine symbolische Ebene eingeführt, die weit darüber hinaus geht. Die Texte inszenieren eine unmittelbare Evidenz der Größe Gutenbergs allein schon durch die Verbindung zur christlichen Lichtsymbolik und deren weitreichenden Konnotationen.

IV. Illumination

Noch deutlicher wird diese symbolische Unmittelbarkeit dann, wenn Gutenberg in Lichtinszenierungen eingepasst wird – wenn sich also die symbolische Verschränkung von Licht und Gutenberg regelrecht ‚materialisiert‘. Bei der Mainzer Feier zur Denkmalsenthüllung 1837 lassen sich hierfür Beispiele finden. Diese Gutenbergfeier hatte Volksfestcharakter. Es gab Bälle, Umzüge, Feuerwerk, Fackelzüge etc. Dabei wurden die typischen Medien bürgerlicher Erinnerungskultur zum Einsatz gebracht (Umzüge, Chöre, Kanonen, Denkmal usf.). ((Estermann 1999, S. 122f.)) Ein Fackelzug zum Denkmal Gutenbergs wurde hochgradig symbolisch inszeniert. Nicht nur wurden die Fackeln getragen zur Erinnerung an die „typographische Fackel“ Gutenbergs , „die“, wie es in einer der Festschriften heißt, „die ganze Erde erleuchtet“, ((zitiert nach Estermann 1999, S. 116.)) darüber hinaus wurden die einzelnen Fackeln am Ende des Zugs zu einer einzigen vereinigt, was die erneute Lichtwerdung durch den Buchdruck und die damit einhergehende Vereinigungsutopie symbolisch repräsentieren sollte. Interessanter ist vielleicht aber ein Spektakel, das am Vorabend der Feier für die bereits angereisten Gäste inszeniert wurde. An einem Schiff wurde „ein beleuchtetes Transparentgemälde, das die ganze Länge des Rheinschiffs einnahm“ ((Wagner 1837, S. 8.)) angebracht. Darauf abgebildet war Gutenberg in Gestalt des Denkmals, das am nächsten Tag enthüllt werden sollte, daneben zwei allegorische Figuren: die eine hielt die Weltkugel, die andere eine Fackel, mit der die Weltkugel erleuchtet wird. Das Schiff fuhr in der Dunkelheit „unter Kanonendonner und den Gesängen und militärischen Märschen der k.k. österreichischen Militärmusik, langsam rheinabwärts“, ((Wagner 1837, S. 8.)) während die Besucher es vom Ufer aus beobachten konnten. Hier wird die Lichtsymbolik in einer Lichtinszenierung materialisiert. Die allegorische Darstellung der Welterleuchtung wird in eine unmittelbare Erfahrung übersetzt: Der ‚erleuchtete’ Gutenberg bringt hier ganz konkret Licht ins Dunkel der Nacht. Dazu singt der unter dem Deck platzierte Militärchor ein Gutenberg gewidmetes Lied mit den Zeilen: „[…] Durch des Weltalls ferne / Glänzen weit die Sterne, / Die sein Geist versprühet, / hell und wolkenlos […].“ ((Wagner 1837, S. 9.))

V. Am Ende der Gutenberg-Galaxis

Lange nachdem Gutenbergs Geist bei der Feier in Mainz Sterne versprüht hatte und lange nachdem für Gutenberg ein eigenes Sternbild beansprucht worden war, postulierte der Medientheoretiker Marshall McLuhan in den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts das Ende der Gutenberg-Galaxis, was zu einem eigenen Topos der Medienhistoriographie und -prognostik wurde. ((Höltschl 2005.)) Bei McLuhan erfolgt eine kulturkritisch motivierte Einschätzung Gutenbergs. Gutenberg wird bei McLuhan zu einer Gestalt, die nicht mehr Bote eines neuzeitlichen utopischen Lichtes ist; stattdessen wird Gutenberg zu einer ‚dunklen’ Gestalt, die den Menschen „Diskontinuität“ und „Selbstentfremdung“ brachte. ((McLuhan 1962, S. 300.)) War Gutenberg noch im 19. Jahrhundert, wie oben zitiert, Garant für das „erwachende Selbstbewusstsein“ und für die Befreiung aus einem „traumähnliche(n)“ Zustand, ((Gedenkbuch Braunschweig 1840, S. 7f.)) soll er nun bei McLuhan ganz im Gegenteil verantwortlich sein für den „geistigen Schlaf“. ((McLuhan 1962, S. 305.)) Seine Erfindung, der Buchdruck, mutiert dabei zur „kleine(n) gutenbergsche(n) Folterbank“. ((McLuhan 1962, S. 308.))

McLuhan postuliert, dass durch den Buchdruck eine noch mündlich dominierte Manuskriptkultur in eine typographische umgewandelt wurde, was als „radikaler kultureller und gesellschaftlicher Wandel zur europäischen Neuzeit“ ((Coy 1995, VIII.)) verstanden wird. Die Prinzipien des Buchdrucks – Segmentierung, Mechanisierung und Wiederholung – hätten zu abstrakten, uniformen und mechanischen gesellschaftlichen Verhältnissen und Denkweisen geführt und dabei zur „Selbstentfremdung“ ((McLuhan 1962, S. 308.)) des Menschen. Diesem ‚entfremdeten’ Zeitalter stellt McLuhan das mit dem Telegraphen im 19. Jahrhundert sukzessive aufkommende Zeitalter der elektronischen Medien gegenüber, durch das ein ‚ganzheitliche(s) Feld simultaner Beziehungen’ ((McLuhan 1964,S. 37.)) global hergestellt werde. Damit soll ein neues „Einfühlungsvermögen“ einhergehen und „ein Glaube, der auf eine schließliche Harmonie aller Kreaturen gerichtet ist.“ ((McLuhan 1964, S. 18.))

Die Lichtsymbolik wandert in McLuhans Beschreibungen von Gutenberg ab und wird auf die neuen, elektronischen Medien übertragen. Mit diesen sieht McLuhan ein „Zeitalter der Illumination“, ((McLuhan 1964, S. 527.)) ein neues „Goldene(s) Zeitalter“ ((McLuhan 1964, S. 100.)) anbrechen. Er postuliert eine Neuschöpfung und verspricht eine Verabschiedung von der Entfremdung. McLuhan befindet sich hier vollständig im Bannkreis christlicher Lichtsymbolik.

Der kurze Verweis auf McLuhan zeigt, dass Lichtgestalten im Wandel der Zeiten durchaus zu dunklen Gestalten mutieren können; dass jedoch die Lichtsymbolik damit nicht einfach verschwindet – sie wird umbesetzt und figuriert weiterhin wirkungsmächtig in der Tradition des Schöpfungsmythos. Die symbolische Besetzung des Lichts im Kontext des Schöpfungsmythos weist weit über die christliche Tradition hinaus und scheint eine außerordentliche Beharrungskraft zu besitzen, auch jenseits altehrwürdiger Lichtgestalten.

Quellen

- Burkhardt, Johannes (1988): Reformations- und Lutherfeiern. Die Verbürgerlichung der reformatorischen Jubiläumskultur. In: Dieter Düding/ Peter Friedmann/ Paul Münch (Hg.): Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum ersten Weltkrieg

. Reinbek, S. 212-236.

. Reinbek, S. 212-236.

- Christliche Ikonographie (1971): Eintrag: Licht, Lichterscheinungen. In: Lexikon der christlichen Ikonographie

. Band 3, Rom u.a. 1971, S. 95-100.

. Band 3, Rom u.a. 1971, S. 95-100.

- Coy, Wolfgang (1995): Von der Gutenbergschen Galaxis zur Turingschen Galaxis: Jenseits von Buchdruck und Fernsehen. In: Marshall McLuhan: Die Gutenberg- Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters

. Bonn u.a. 1995, S. VII-XVIII.

. Bonn u.a. 1995, S. VII-XVIII.

- Eco, Umberto (1972): Einführung in die Semiotik

. München.

. München.

- Füssel, Stephan (1999): Gutenberg und seine Wirkung

. Frankfurt am Main/Leipzig 1999.

. Frankfurt am Main/Leipzig 1999.

- Gedenkbuch Braunschweig (1840): Darstellung der Feier des Gutenbergfestes zu Erfurt am 26. und 27. Julius 1840. Erfurt 1840, S. 22 (Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig Bö CV 252).

- Gedenkbuch Elberfeld (1840): Beschreibung des Gutenberg-Festes in Elberfeld, am 25. Juli 1840. Zusammen-gestellt von Ferdinand Weber, Elberfeld (Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig Bö CV 247).

- Gedenkbuch Mainz (1837): Gedenkbuch an die festlichen Tage der Inauguration des Gutenberg-Denkmals zu Mainz am 13., 14. und 15. August 1837 (Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig Bö CV, Nr. 37).

- Gethmann-Siefert, Annemarie (1995): Einführung in die Ästhetik. München.

- Gutenbergfest Erfurt (1840): Darstellung der Feier des Gutenbergfestes zu Erfurt am 26. und 27. Julius 1840. Erfurt 1840, S. 22 (Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig Bö CV 252).

- Giesecke, Michael (1998): Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien

. Frankfurt am Main 1998.

. Frankfurt am Main 1998.

- Hausrath, August (1849): Rede am vierten Säkularfeste der Erfindung der Buchdruckerkunst am 24. Juni 1840 vor einem Festzuge in der größten Stadtkirche zu Karlsruhe, gehalten von August Hausrath, Karlsruhe 1840, S. 6 (Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig Bö CV 223).

- Herder Lexikon (1978): Eintrag: Licht, in: Herder – Lexikon Symbole

. Freiburg/Basel/Wien, S. 101.

. Freiburg/Basel/Wien, S. 101.

- Historisches Wörterbuch (1980): Eintrag: Licht. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd.5, L-Mn

, Basel/Stuttgart 1980, S. 282-289.

, Basel/Stuttgart 1980, S. 282-289.

- Hof, Ulrich im (1983): Enlightenment – Lumières – Illuminismo – Aufklärung – Die ‚Ausbreitung eines besseren Lichts’ im Zeitalter der Vernunft. In: Maja Svilar (Hg.): ‚Und es ward Licht’. Zur Kulturgeschichte des Lichts. Bern/Frankfurt am Main, S. 111-134.

- Höltschl, Rainer (2005): Eintrag: Gutenberg-Galaxis. In: Alexander Roesler/ Bernd Stiegler (Hg.): Grundbegriffe der Medientheorie. Paderborn, S. 77-81.

- Keckeis, Hermann (2005): Gutenberg. In: Ulrich Müller/ Werner Wunderlich (Hg.): Künstler, Dichter, Gelehrte (=Schriftenreihe Mittelalter-Mythen, Bd. 4)

. Konstanz 2005, S. 133-152.

. Konstanz 2005, S. 133-152.

- Kirchmann, Kay (2000): Licht-Räume – Licht-Zeiten. Das Licht als symbolische Funktion im Theater der Neuzeit. Siegen.

- Lutz, Ulrich (1983): Jesus, das Licht der Welt – Herkunft und Anspruch. In: Maja Svilar (Hg.): ‚Und es ward Licht’. Zur Kulturgeschichte des Lichts. Bern/Frankfurt am Main, S. 33-54.

- Pfeiffer, Bernd (2005): Historische Konstellation. „Officina Typographica“/ “Atelier Typographique”/ “Buchdrucker-Werkstatt”. Sternbild „Gutenberg“?, 24.07.09.

- Estermann, Monika (1999): O werthe Druckerkunst, du Mutter aller Kunst: Gutenbergfeiern im Laufe der Jahrhunderte

, Mainz.

, Mainz.

- McLuhan, Marshall (1962): Die Gutenberg- Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters

. Bonn u.a. 1995 (englischsprachiges Original: 1962).

. Bonn u.a. 1995 (englischsprachiges Original: 1962).

- McLuhan, Marshall (1964): Die magischen Kanäle. Understanding Media

. Dresden/Basel 1995 (englischsprachiges Original 1964).

. Dresden/Basel 1995 (englischsprachiges Original 1964).

- Noltenius, Rainer (1988): Schiller als Führer und Heiland. Das Schillerfest 1859 als nationaler Traum von der Geburt des zweiten deutschen Kaiserreichs. In: Dieter Düding/ Peter Friedmann/ Paul Münch (Hg.): Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum ersten Weltkrieg

. Reinbek, S. 237-258.

. Reinbek, S. 237-258.

- Schlögl, Rudolf (2004): Symbole in der Kommunikation. Zur Einführung. In: ders./ Bernhard Giesen/ Jürgen Osterhammel (Hg.): Die Wirklichkeit der Symbole: Grundlagen der Kommunikation in historischen und gegenwärtigen Gesellschaften

. Konstanz, S. 9-38.

. Konstanz, S. 9-38.

- Reichel, Peter (1991): Der schöne Schein des Dritten Reichs. Gewalt und Faszination des deutschen Faschismus

. München/Wien 1991.

. München/Wien 1991.

- Robert W. Scribner, Robert W. (1881): Flugblatt und Analphabetentum. Wie kam der gemeine Mann zu reformatorischen Ideen? In: Hans-Joachim Köhler (Hg.): Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit. Stuttgart, S. 65-76.

- Scholz, Leander (2004): Die Industria des Buchdrucks, in: Albert Kümmel/ Leander Scholz/ Eckhard Schumacher (Hg.): Einführung in die Geschichte der Medien. Paderborn, S. 11-33.

- Soeffner, Hans-Georg (2000): Zur Soziologie des Symbols und des Rituals. In: ders., Gesellschaft ohne Baldachin: Über die Labilität von Ordnungskonstruktionen

. Weilerswist 2000, S. 180-208.

. Weilerswist 2000, S. 180-208.

- Wagner (1837): Wilh[elm] Wag[ner]: Die drei Tage der Enthüllungsfeier des Gutenberg-Monuments am 14., 15. und 16. August 1837. Aufgefaßt von einem Frankfurter Typographen. Mit Vorwort, vollständigen Festreden und Anhang. Frankfurt am Main, S. 23f. (DBSM Leipzig Bö CV 568).

- WM-Rekordspieler (2009): WM-Rekordspieler. Platz 10: Franz Beckenbauer Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. In: Das Portal der WirtschaftsWoche, 27.07.09.

Nachweise der Bildzitate

Abb. 1: Tafel XXV, aus: Alexander Jamieson: A Celestial Atlas comprising a

sistematic display of the Heaven. London 1922. Zitiert nach: Pfeiffer 2005.

Abb. 2: Cover‐Zeichnung zum Spiegel‐Titelthema „Mythos Ché Guevara“,

in: Der Spiegel, Nr. 38, 16.09.1996.

Abb. 3: Nürnberg – Reichsparteitag der NSdAP, „Reichsparteitag der Ehre“,

Rudolf Heß, Robert Ley und Adolf Hitler auf Tribüne vor „Lichtdom“, 8.‐14.

Sept. 1936. Scherl Bilddienst, Berlin 12.9.1936. Bundesarchiv Bild 183‐

2006‐0329‐502.

Abb. 4: Zitiert nach: Deutscher Fußball‐Bund: Nationaltrainer. Franz Beckenbauer.

Der Unvergleichbare, die Lichtgestalt – Franz Beckenbauer

(1984‐1990), http://www.dfb.de/index.php?id=1234, 23.07.09.

Abb. 5: Adolf Menzel: Gutenberg zeigt Fust eine frische Druckseite. Holzschnitt

nach einer Zeichnung Menzels von Friedrich Unzelmann, gedruckt

bei A. W. Schade, Berlin 1840, 25,5 x 28,5 cm, auf Japanpapier. Gutenberg

Museum Mainz (Inv. Nr. GM 92.749 GS). Zitiert nach: Estermann 1999,

178, 270.

Abb. 6: Prosper Marchand: Histoire de l’origine et des premiers progès de

l’imprimerie. La Haye 1740, S. 152, Kupferstich, Blattgröße 26 x 18 cm.

Stadt‐ und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M. (Sign. N. libr. 1172). Zitiert

nach: Estermann 1999, 77, 261f.

Abb. 7: J.C. Gubitz: Gutenbergs 400jährige Säkular‐Feier. Allen Mitgliedern

des Deutschen Buchdrucker‐Verbandes gewidmet, Reproduktion (Autotypie)

des Widmungsblattes, Berlin 1840, 17 x 10,4 cm. Gutenberg Museum

Mainz (Inv. Nr. GM 240). Zitiert nach: Estermann 1999, 173, 268.

Abb. 8: „Gutenberg begrüßt Kaiser Wilhelm I.“ Lichtdruck nach einem Ölgemälde

von Professor Hermann Schaper, Hannover, 1888/89 im großen

Festsaal des geh. Kommerzienrates Georg Jänecke in Hannover, Lichtdruck

20,5 x 24 cm. Deutsches Buch‐ und Schriftmuseum Leipzig (ohne Nr.). Zitiert

nach: Estermann 1999, 295f.

![]() von Bastian Buchtaleck

von Bastian Buchtaleck. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2009. ISBN 978-3803136299.